Molto prima dell’era di Internet e dei social media, le teorie del complotto avevano già attecchito nell’immaginario collettivo. Nella Roma antica giravano voci di trame segrete incise sotto forma di graffiti sui muri della città. Nel 1307, il re di Francia Filippo IV il Bello sfruttò accuse cospirative per distruggere l’ordine dei Cavalieri Templari, diffondendo una raffica di dicerie scandalose – e infondate – contro di loro. Durante il Medioevo non mancarono timori di complotti occulti: profezie apocalittiche identificarono nemici nascosti, e alcuni predicatori credettero perfino che un Anticristo di origine ebraica stesse tramando per dominare il mondo. Tali idee anticipavano un tema ricorrente nella storia complottista: l’eterna ricerca di capri espiatori e poteri occulti a cui attribuire le colpe di calamità e cambiamenti inquietanti.

Andando verso l’Età moderna, le teorie cospirative assunsero forme più definite. Uno spartiacque avvenne nel XVII secolo: lo storico Paolo Preto nota che nel 1614 prese piede in Europa la convinzione di un grande complotto dei Gesuiti per impadronirsi del potere nella Chiesa e nella società. Questa prima “teoria del complotto” in senso moderno – l’idea di una cospirazione organizzata contro l’ordine costituito – si propagò rapidamente. Nel giro di pochi decenni, accuse simili colpirono i massoni, dipinti anch’essi come cospiratori sovversivi, e successivamente gli ebrei. Alla fine del Settecento, dopo la Rivoluzione francese, circolavano pamphlet e testi che interpretavano gli sconvolgimenti politici come frutto di macchinazioni segrete: ad esempio l’abate Augustin Barruel sostenne che la rivoluzione del 1789 fosse stata causata da “un’occulta e diabolica cospirazione massonico-ebraica” ai danni di trono e altare. Paradossalmente, anche i rivoluzionari impiegavano retoriche complottiste: durante il Terrore ogni dissenso veniva spiegato accusando aristocratici e nemici interni di ordire complotti controrivoluzionari, mentre dal canto loro i monarchici vedevano negli illuministi anticlericali e nella “setta” dei massoni i registi nascosti della sovversione. In questo clima, il complottismo divenne un metodo politico consapevole – uno strumento per giustificare violenze e purghe presentandole come difesa necessaria contro cospirazioni oscure.

Con il XIX e il XX secolo, le teorie del complotto assunsero portata globale alimentando ideologie estreme e tragedie storiche. Un esempio emblematico è quello dei Protocolli dei Savi di Sion, un falso documento apparso all’inizio del Novecento che pretendeva di rivelare un complotto ebraico per dominare il mondo. Nonostante fosse una totale invenzione, questo testo si diffuse ampiamente e accreditò l’idea di un’élite ebraica segreta decisa a soggiogare le nazioni. I Protocolli ebbero conseguenze funeste: ispirarono ondate di antisemitismo politico e fornirono “prove” ai propagandisti nazisti sulla presunta cospirazione giudaica mondiale. L’ideologia hitleriana, infatti, si fondava sul mito di un complotto ebraico-bolscevico internazionale che avrebbe “pugnalato alla schiena” la Germania: questa visione paranoica fu usata per giustificare discriminazioni, leggi razziali e infine lo sterminio degli ebrei d’Europa. Parallelamente, anche nell’Unione Sovietica di Stalin proliferarono teorie del complotto istituzionalizzate: il regime vedeva nemici interni ovunque (sabotatori, “trotskisti”, cospiratori borghesi) e mise in scena processi farsa per “smascherare” traditori immaginari, con lo scopo di consolidare il controllo attraverso la paura. In quegli stessi decenni, negli Stati Uniti, il clima della Guerra Fredda fu terreno fertile per nuovi complottismi: durante il Red Scare degli anni ’50, il senatore McCarthy alimentò la convinzione che comunisti infiltrati agissero dietro le quinte del governo e della società. Sebbene qualche spia filo-sovietica esistesse davvero, la caccia alle streghe maccartista dipinse un quadro esagerato di cospirazione onnipresente, rovinando vite sulla base di sospetti spesso infondati.

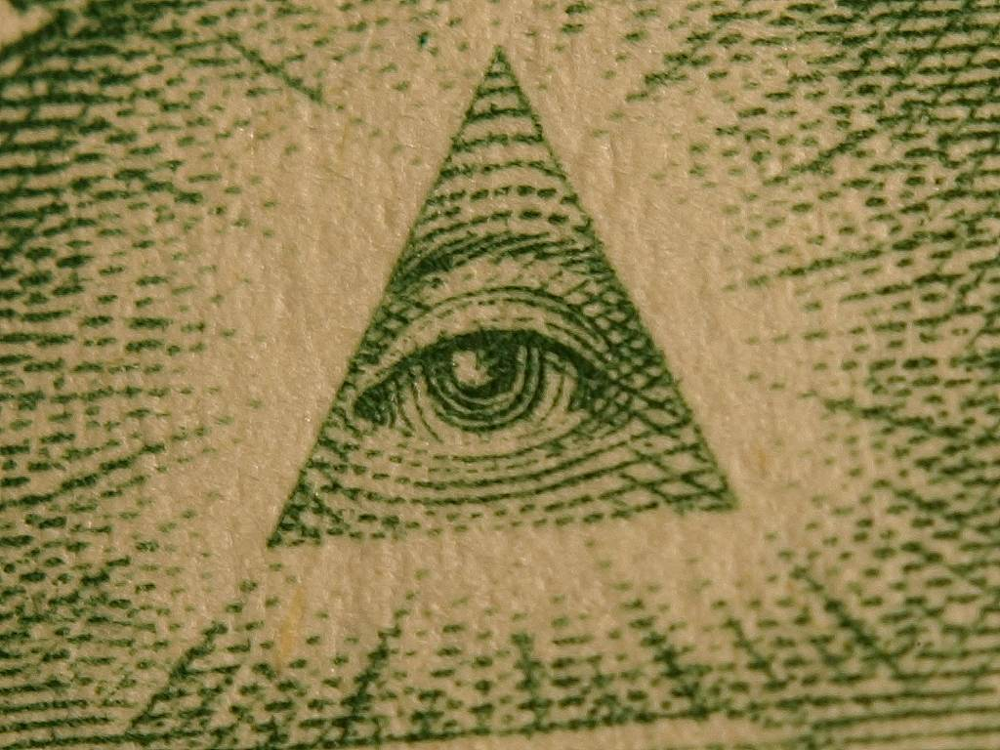

(All seeing eye.jpg – Wikimedia Commons) L’iconografia dell’“Occhio Onniveggente” (Eye of Providence), qui raffigurato nel grande sigillo USA sul biglietto da un dollaro, è divenuta un simbolo ricorrente delle teorie di complotto su massoneria e fantomatici “Illuminati” e sul presunto Nuovo Ordine Mondiale.

Nel secondo dopoguerra, con l’emergere di società sempre più complesse, le teorie del complotto si adattarono ai nuovi timori globali. Gruppi estremisti di vario orientamento diffusero l’idea che forze occulte tirassero i fili della politica mondiale. Negli Stati Uniti, ad esempio, la John Birch Society (fondata nel 1958) propagandava la visione di un complotto comunista internazionale spalleggiato da élite traditrici, gettando le basi per la successiva teoria del “Nuovo Ordine Mondiale”. Quest’ultima, spesso abbreviata in NWO, riprendeva elementi delle vecchie narrazioni antisemitiche e anti-massoniche: i suoi sostenitori sostenevano che una cabala di potenti (banchieri, massoni, membri di organizzazioni sovranazionali) stesse segretamente orchestrando eventi per instaurare un governo globale autoritario. Ogni avvenimento – dalle crisi economiche alle guerre – veniva reinterpretato come parte di un piano nascosto di questa élite. Simboli come l’occhio piramidale sul dollaro o i rituali massonici divennero, nell’immaginario complottista, “prove” della presenza di società segrete all’opera. Sul finire del ’900 tali idee uscirono dalla nicchia: libri come “The New World Order” del televangelista Pat Robertson (1991) divulgarono al grande pubblico la tesi che l’ONU e le élite globali complottassero per formare un superstato oppressivo, e persino alcuni leader politici alimentarono sottilmente questi timori. Intanto, altri filoni cospirazionisti guadagnavano popolarità: dagli UFO (celebre il caso Roswell del 1947, che generò voci su cover-up militari di presunti alieni) alle supposizioni che l’uomo non sia mai andato sulla Luna – convinzione abbracciata da frange che bollavano lo sbarco del 1969 come una messa in scena filmata in studio. In America, l’assassinio di John F. Kennedy nel 1963 fu un punto di svolta per la cultura del complotto: la spiegazione ufficiale secondo cui il presidente fu ucciso da un solo uomo (Lee Harvey Oswald) fu accolta con scetticismo, e nel tempo prevalse l’idea di una cospirazione più ampia. Sondaggi mostrano che circa due terzi degli americani credono ancora oggi che dietro l’omicidio Kennedy ci fosse “qualcun altro” oltre al singolo attentatore. Questa diffusa sfiducia testimonia come, nella seconda metà del Novecento, l’opinione pubblica avesse iniziato a vedere complotti anche dove mancavano prove, complici traumi collettivi (come le uccisioni politiche degli anni ’60), bugie governative svelate (lo scandalo Watergate nel 1974 confermò che i vertici potevano davvero congiurare illegalmente) e un clima generale di disillusione.

L’avvento di Internet e delle reti sociali alla fine del XX secolo ha amplificato enormemente la portata globale del complottismo. Vecchie teorie marginali hanno trovato nuova vita online, raggiungendo milioni di persone senza i filtri dei media tradizionali. Gli attentati dell’11 settembre 2001 rappresentano un caso emblematico: nell’immediato, l’opinione pubblica mondiale si unì attorno alla spiegazione dell’attacco terroristico da parte di al-Qaeda, ma ben presto sorsero teorie alternative. Alcuni sostennero che gli attacchi fossero stati un “inside job”, orchestrati o lasciati accadere dal governo americano per avere un pretesto di guerra; altri puntarono il dito sul Mossad israeliano. Queste idee attecchirono non solo negli ambienti cospirazionisti occidentali (il cosiddetto movimento “Truthers”), ma anche in molte società del Medio Oriente dove la sfiducia verso gli Stati Uniti e Israele era forte. Un sondaggio internazionale del 2008 rivelò che mediamente solo il 45% degli intervistati in vari paesi attribuiva l’11/9 ad al-Qaeda, mentre il restante tendeva a indicare come colpevoli gli Stati Uniti, Israele o altri attori oscuri. Ciò significa che già allora milioni di persone nel mondo preferivano una spiegazione cospirativa all’accettazione della versione ufficiale. Allo stesso tempo, sul web prosperavano numerose altre teorie del complotto: l’idea che le scie di condensazione degli aerei fossero in realtà “scie chimiche” tossiche spruzzate segretamente per controllare clima e popolazione; le tesi di pseudo-scienza che negavano l’efficacia dei vaccini o sostenevano l’esistenza di cure miracolose per il cancro nascoste da Big Pharma; fino alla bizzarra resurrezione della teoria della Terra piatta, rilanciata da comunità online che rifiutano secoli di conoscenze astronomiche. Molte di queste credenze, un tempo relegate ai margini, sono diventate mainstream per una parte sorprendente di pubblico grazie alla cassa di risonanza di Internet.

(Ask Me Q – QAnon – Minneapolis Trump Rally (49113614347).jpg – Wikimedia Commons) Un sostenitore di QAnon con una maglietta “Ask Me about Q” (Chiedimi di Q) in fila per un comizio negli Stati Uniti nel 2019. Il movimento QAnon ha portato nel discorso pubblico una vasta teoria del complotto basata sull’idea di una cospirazione segreta di élite pedofile e sataniste.

Nell’ultimo decennio, l’ecosistema dei social media ha ulteriormente “turbo-alimentato” la diffusione di teorie complottiste, contribuendo a radicalizzare alcuni movimenti. Uno dei fenomeni più significativi è QAnon, una teoria del complotto nata nel 2017 su forum anonimi online e poi dilagata su Facebook, YouTube e Twitter. QAnon sostiene l’esistenza di un complotto occulto ai massimi livelli: una rete internazionale di pedofili satanisti che controllerebbe governi e media, contro cui l’ex presidente Donald Trump starebbe segretamente combattendo. Questo delirio complottista, che ricalca in forme nuove antichi stereotipi (ricorda ad esempio le dicerie medievali sul rapimento di bambini cristiani da parte di sette occulte), è passato rapidamente dalla rete alla vita reale. Negli USA, migliaia di persone hanno iniziato a seguire QAnon come fosse una fede politica; candidati e politici hanno strizzato l’occhio alle sue tesi; e nel gennaio 2021 diversi aderenti a QAnon hanno partecipato all’assalto violento del Campidoglio a Washington, convinti dalla falsità di un’elezione presidenziale “rubata”. QAnon è solo un esempio estremo di come le teorie del complotto contemporanee possano erodere la fiducia nelle istituzioni democratiche e persino incitare ad azioni pericolose offline. Un altro caso recente e globale è quello delle teorie sorte attorno alla pandemia di COVID-19 del 2020: mentre il mondo affrontava un virus nuovo e letale, una pletora di spiegazioni cospirative si sono diffuse quasi quanto il virus stesso. C’era chi sosteneva che il coronavirus SARS-CoV-2 fosse stato creato in laboratorio come arma biologica (attribuendo di volta in volta la colpa alla Cina, agli Stati Uniti o a fantomatici “poteri forti” globalisti); altri ipotizzavano che la pandemia fosse una messinscena orchestrata per imporre uno stato di polizia sanitaria mondiale (la teoria del “plandemic”); altri ancora vedevano nei vaccini anti-Covid un complotto per microchippare la popolazione o renderla sterile. Queste tesi, benché puntualmente smentite dalla comunità scientifica, hanno trovato ampio seguito: in diversi paesi hanno attecchito movimenti no-vax e no-mask che rifiutavano le misure sanitarie, talora incoraggiati da disinformazione online e da figure pubbliche compiacenti. Emblematico è il legame tra il moderno antivaccinismo e una vecchia frode: già nel 1998 un medico britannico, Andrew Wakefield, pubblicò uno studio (poi scoperto come falso) che sosteneva un collegamento tra vaccini pediatrici e autismo, dando avvio alla persistente credenza che “i vaccini causano l’autismo”. Nonostante smentite e ritrattazioni, ancora oggi molti danno credito a questa teoria infondata – segno di come le convinzioni complottiste, una volta diffuse, siano difficili da estirpare.

Guardando a ritroso l’intera storia, dalle congiure temute nell’antica Roma alle fantasie cibernetiche di QAnon, emergono alcuni tratti comuni delle teorie del complotto. In primo luogo, spiegano eventi complessi sostenendo che “nulla accade per caso” e “nulla è come sembra”: ogni crisi, ogni morte illustre, ogni cambiamento sociale deve essere il frutto di un piano nascosto. I complottisti tendono poi a collegare fatti disparati in un’unica narrazione (“tutto è connesso”), creando sistemi di credenze chiusi e autoreferenziali. Un altro elemento costante è la presenza di un nemico occulto potente e malvagio cui attribuire le colpe: ieri poteva essere la strega o l’eretico alleato col Diavolo, poi è stato il massone, l’ebreo, il comunista o il banchiere globale, oggi magari è l’élite “tecnocratica” o il magnate filantropo di turno. Queste storie prosperano specialmente in periodi di crisi e cambiamento. Come osserva lo storico Jay Rubenstein, le teorie del complotto fioriscono quando profonde trasformazioni sociali coincidono con rivoluzioni nei mezzi di comunicazione e nella conoscenza: fu così nel tardo Medioevo sconvolto da carestie, pestilenze e fermenti religiosi (e dalla diffusione della stampa), nel Settecento dei Lumi e delle rivoluzioni (con l’esplosione dei libelli e giornali), ed è così oggi nell’era digitale. In momenti di incertezza, il complottismo offre spiegazioni semplici e apparentemente logiche a eventi traumatici o complessi, fornendo capri espiatori rassicuranti. Psicologicamente, abbracciare una teoria del complotto può essere “consolatorio” – come nota Preto – perché toglie ai singoli la sensazione di impotenza di fronte al caos: se tutto va male non per caso ma per colpa di un complotto di qualcuno, allora il mondo ha un ordine (seppur maligno) e il complottista si sente segretamente più consapevole, quasi “risvegliato”. Questa dinamica deresponsabilizzante può rinforzare pregiudizi già esistenti e cementare gruppi ideologici, rendendo molto difficile scalfire dall’esterno le convinzioni complottiste.

Le teorie del complotto, dunque, non sono un fenomeno nuovo né innocuo. Pur mutando volti e bersagli in ogni epoca, esse hanno accompagnato la storia umana con effetti tangibili. Hanno giustificato persecuzioni e violenze – dalle cacce agli untori o alle streghe, alle campagne d’odio antisemite del Novecento – e oggi contribuiscono a polarizzare la società e a minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Eppure il complottismo continua a esercitare fascino su molte persone, sedotto dalla promessa di svelare retroscena segreti e di trovare un senso nascosto agli eventi. Comprenderne la storia e le logiche ricorrenti è fondamentale per smontarne il richiamo: come dimostra l’evoluzione qui delineata, ogni teoria del complotto porta con sé le paure, le tensioni e i miti del proprio tempo, travestendoli da trame segrete. In ultima analisi, le cospirazioni immaginarie raccontano molto delle società che le generano – e ricordano che il bisogno di trovare un ordine (anche occulto) nel disordine del mondo è una costante a cui l’umanità, dal passato remoto fino ad oggi, non ha mai davvero rinunciato.